|

|

|

|

#1 | ||||

|

banned

Регистрация: 08.2005

Проживание: Лес

Возраст: 38

Сообщений: 5.799

Записей в дневнике: 17

Репутация: 61 | 0

|

Вместо предисловия:

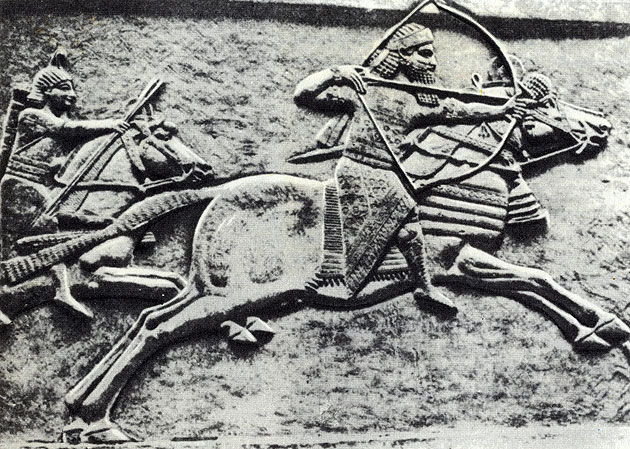

Военная форма всегда имела и имеет некоторое сходство с обычной гражданской одеждой, носимой в данное время. В тех государствах, где имелось кастовое устройство, одежда касты Воинов была и обмундированием войска. Вообще говоря, первоначально каждый мужчина, способный носить оружие, был воином и выходил на войну в том платье, которое носил постоянно; доспехи специально воинские были весьма примитивны и разнообразны. Однако стремление отличать свои войска от неприятельских по возможности издали приводило уже в давние времена к тому, что вооружённые силы старались иметь одноцветную одежду или по крайней мере отличительные знаки при разнообразной одежде. Если какой-либо род войска имел значение постоянного и почетного, он получал и отличительные знаки своего достоинства (напр. отряд «бессмертных» или гвардия персидских царей).  Правильное обмундирование, по мнению военных историков, получило начало в Спарте, но это было лишь последствием своеобразного устройства всего спартанского быта: регламентация, предписывавшая правила умывания, расписание блюд за обедом и т. п., не могла не коснуться такого важного события, как выступление на войну, и не предусмотреть цвета одежды, наиболее удобного для этой цели, — и спартанцы избирают красный цвет, чтобы текущая из ран кровь была менее заметна и не смущала малодушных.  Буде эта тема кого-то заинтересует - буду рада всяческим дополнениям, уточнениям и прочей информации))) Поскольку я кавалерист, то и начну я с кавалерии )))) Ну, а кавалерия начинается с лошади... Сначала лошадей использовали в качестве гужевого транспорта, запрягая их повозками. Сесть верхом на лошадь люди долго не решались.  Первыми это сделали воины Ассирии.  Ассирийские всадники. Рельеф из Ниневии. Середина VII века до н. э.  Надо сказать, что мало какие изобретения в военной области не принадлежат ассирийцам, - они первыми создали постоянную армию состоявшую из нескольких родов войск, включая и саперов. Кочевники же в этот период едва ли могли что-то изобрести, по той причине, что кочевое скотоводство и связанный с ним образ жизни в начале первого тысячелетия до Новой эры еще только зарождались. Далее это изобретение стало распространяться по миру довольно быстро, благо особых затрат для внедрения оно не требовало. Позже таким же образом многие североамериканские племена буквально за пару поколений превратились в лихих наездников. Об индейцах хотелось бы сказать отдельно   Цитата:

Цитата:

В сознании индейца религиозное и мистическое зачастую неотделимо от материального и повседневного, и поэтому любое событие, происходящее в материальном мире неразрывно связано с миром духовным. Для удачи в бою необходима не только ловкость и сила, но и помощь духов, магических сил. Именно поэтому готовясь к сражению, воин покрывал свое тело магическими символами, призванными защитить и помочь в сражении, а иногда и навести ужас на врага. Подобной раскраской воин покрывал и свою боевую лошадь. Каждый символ имел определенное значение и цель, с которой он наносился. Основной задачей боевой раскраски лошади было обеспечение успеха, защиты, усиления тех или иных качеств животного. Некоторые символы свидетельствовали о подвигах хозяина. Раскрашивание лошадей носило, прежде всего, религиозный характер, поэтому обычно право раскрашивания предоставлялось заслуженным и храбрейшим воинам, военным лидерам и шаманам. С другой стороны, если один индеец просил другого раскрасить его лошадь, то подобная просьба считалась большой честью и проявлением уважения. Каждое племя использовало свои символы и цвета для их изображения, иногда трактовка одного и того же символа у разных племен была различной. Например, сиу использовали красную краску для отпечатков руки, в то время как кроу предпочитали белый. Но были некоторые идентичные символы, которые широко использовались большинством племен при раскраске военной лошади. Пожалуй, наиболее распространенный символ в раскраске боевой лошади – это отпечаток руки. Он имел несколько значений в зависимости от расположения и цвета. Так отпечатки рук на груди лошади, говорил о сбитом на скаку или убитым голыми руками враге. Отпечатком левой руки на правом бедре отмечалась лошадь, которая помогла воину вернуться домой живым из опасного сражения. Воин, который отправлялся в серьезное сражение, ставил на своей лошади отпечаток руки пальцами вниз. Смертельно раненый воин гладил свою лошадь по правому плечу, таким образом, оставляя кровавый отпечаток своей руки на лошади – такое сообщение о смерти получали соплеменники, когда лошадь возвратилась с поля боя в лагерь. Так же отпечаток руки мог символизировать месть или военные победы. Круг красного или желтого цвета вокруг глаз и ноздрей лошади наносился для обострения зрения и обоняния. Зигзаги молний на ногах лошади - для силы и скорости. Также наносилось стилизованное изображение стрекозы, как просьба к духам придать лошади такую же быстроту и реакцию как у стрекозы, которую часто называли маленьким вихрем. С той же целью на всех четырех копытах рисовались треугольники - стилизованное изображение наконечника стрелы. Зигзагообразная фигура, символизирующая змею, изображалась на задних ногах лошади, что бы животное получило возможность передвигаться быстро и незаметно. Точки на груди лошади - символическое изображение града, наносились как просьба, о том, чтобы на врагов обрушился град. Красные горизонтальные полосы на носу лошади символизировали «ку» - подвиги, совершенные воином (от французского «coup» - «удар»). Такое же значение имели полосы на передних ногах. Две перекрещенные линии означали, что лошадь и воин избежали засады. Подковы (дугообразные или прямоугольные символы) показывали число лошадей, захваченных в набегах. Квадрат, нарисованный на лошади, обозначал предводителя военного отряда. Так же на лошадях могли быть изображены символы военного общества, помогавшие во время сражения его членам держаться рядом. Лошади были окрашены одинаково с обеих сторон.      СКИФЫ  Что характерно - у скифов была всеобщая воинская повинность без гендерных различий)))  Цитата:

Цитата:

|

||||

|

|

#2 | |

|

Senior Member

|

В каком полку служили?..

Цитата:

|

|

|

|

#4 | |

|

Senior Member

|

Цитата:

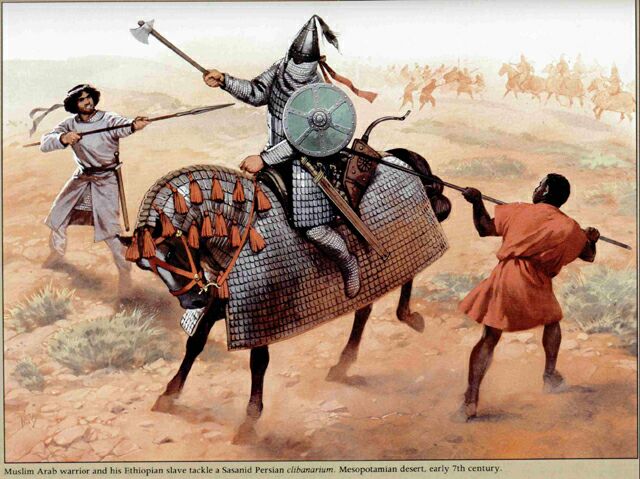

Персидский клибанарий (внизу) на барельефе Ардашира II (379-383 гг. н.э.) в Такэ-Бустане. Керманшах (Иран). В I в. до н.э. непобедимые легионы римлян впервые столкнулись в новым опасным врагом — тяжеловооруженной конницей парфян. В битве при Каррах в 53 г. до н.э. армия победителя Спартака Марка Лициния Красса потерпела позорное поражение, а сам полководец был убит. Плутарх в биографии Красса красочно описывет то колоссальное впечатление, которое произвела на римлян броненосная конница полководца Сурены в сияющих на солнце ламеллярных доспехах, покрывавших также и боевых коней: «Сурена заслонил передовыми отрядами основные свои силы и скрыл блеск вооружения, приказав воинам заслониться плащами и кожами. Когда же парфяне подошли ближе, их военачальник подал знак, и вся равнина сразу огласилась глухим гулом и наводящим трепет шумом. Ибо парфяне, воодушевляя себя перед боем, не трубят в рога и трубы, а поднимают шум, колотя в обтянутые кожей полые инструменты, которые обвешиваются кругом медными погремками... Устрашив римлян этими звуками, парфяне вдруг сбросили с доспехов покровы и предстали перед неприятелем пламени подобные — сами в шлемах и латах из маргианской, ослепительно сверкавшей стали, кони же их в латах медных и железных...» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. «Никий и Красс»).  Бой персидского клибанария с пешим воином-арабом и его рабом-эфиопом. Первая пол. VII в. Принято считать, что именно парфяне создали непобедимую бронированную кавалерию, получившую у греков название клибанариев — «людей-печек» (от греч. «клибанос» — печь). Сменившие парфян в Иране Сасаниды (226-651 гг. н.э.) развили и укрепили тяжелую кавалерию, эффективно применяя ее сначала против императорского Рима, затем — Византии и ее союзников.  Римский клибанарий эпохи Аврелиана (270-275 гг. г.э.). Именно с ними сражалась легендарная царица Пальмиры Зенобия. Естественно, что и сами римляне, и сменившие их ромеи вынуждены были в ответ создавать собственные отряды бронированных кавалеристов, полностью защищенных пластинчатыми доспехами. В Византии таких конных «броненосцев» называли катафрактами и использовали вплоть до битвы при Манцикерте 1071 г.  Византийский катафракт эпохи Иоанна Цимисхия и Святослава (вторая пол. X в.). Впервые термин катафракт (κατάφρακτος — «покрытый броней») употребил Тит Ливий применительно к коннице Селевкида Антиоха III Великого (241-187 гг. до н.э.), вероятно позаимствовавшего ее у соседей-парфян. Рассуждая об эффективности тяжелобронированной кавалерии парфян, персов, римлян и ромеев, следует помнить, что вплоть до VIII в. в Европе не использовали стремена, следовательно таранные удары копьями на полном скаку — основа рыцарской техники боя — были невозможны.  Современный военный реконструктор в реплике доспехов византийского катафракта. Помимо персов, отрядами тяжелобронированных конных воинов довольно рано обзавелись сарматы и аланы. У них пластинки ламеллерных доспехов часто изготовлялись из кости и даже конских копыт. Описание такого защитного вооружения находим у греческого автора II в. н. э. Павсания в его фундаментальном сочинении «Описание Эллады»: «Панцири делают они следующим образом: каждый из них держит много лошадей…. Лошадей они употребляют не только для войны, но и приносят в жертву туземным богам и употребляют в пищу. Их копыта они собирают, очищают, разрезают и делают из них нечто вроде змеиной чешуи. Кому не случалось видеть змеи тот, наверное, видел еще зеленые сосновые шишки, итак с бороздками, виднеющимися на сосновых шишках можно, пожалуй, безошибочно сравнить то, что делают из копыт. Эти пластинки они просверливают, сшивают лошадиными и бычьими жилами и употребляют в качестве панцирей, которые ни красотой, ни крепостью не уступают эллинским, они выдерживают даже удары и раны, наносимые в рукопашной» (Описание Эллады, I, 21, 5).  Конный сармат в доспехах. Посвятительный рельеф Трифона из Танаиса. II в. н. э. Из изображения видно, что в условиях отсутствия стремян удар тяжелым колющим копьем возможно было наносить только сверху обеими руками. Подробнее см.: — Питер Конноли. Греция и Рим. Энциклопедия военной истории. М.: Эксмо, 1998 (переизд. 2003); — Джон Вэрри. Войны античности от греко-персидских войн до падения Рима. М.: Эксмо, 2001; — Джейн Пенроуз. Рим и его враги. Карфагеняне, греки и варвары. М.: Эксмо, 2008; — Каве Фаррох. Персы: Армия Великих царей. М.: Эксмо, 2009; — Шиканов В.Н. Византия — щит Европы. Арабо-византийские войны VII-XI вв. СПб.: Шатон, 2004; — Хазанов А.М. Очерки военного дела сарматов. М.: Наука, 1971. Также см. здесь: http://planet72.mirbb.com/t13-topic

__________________

Кот — животное священное, а люди — животные не священные! Последний раз редактировалось Klerkon: 02.04.2014 в 19:12. |

|

|

|

#5 |

|

Senior Member

Регистрация: 10.2012

Проживание: Under varje rot och sten...

Возраст: 35

Сообщений: 2.399

Репутация: 82 | 5

|

Берсальеры

Можно ли их с первого взгляда отличить от других военных? Безусловно! Стоит раз увидеть, и вы не забудете их никогда. На то есть две причины. Во-первых, на парадах и в увольнении настоящий берсальер всегда носит шляпу особой формы - с боковым султаном из перьев глухаря или фазана; она называется вайра. Во-вторых, на парадах они передвигаются ну, очень забавно! Не маршируют, как все, а бегут в ногу под быстрый марш, высоко поднимая ступни и смешно косолапя. А впереди бежит их духовой оркестр, который является предметом гордости каждого итальянца. Попробуйте-ка бегом попасть в ритм, играя на духовых! Выглядит это примерно так: [ame="http://www.youtube.com/watch?v=rmC_AmL0Pyk"]http://www.youtube.com/watch?v=rmC_AmL0Pyk[/ame]  Дамы тоже служат. По гамбургскому счету, берсальеры – это просто дань традициям, некий обломок века XIX в нынешнем тысячелетии. Однако каждый итальянский военнослужащий знает, что попасть в берсальеры не только почетно, но и очень ответственно. Этим гордятся всю жизнь. Что же за войска такие особенные? Берсальеры появились в 1836 году в Сардинском королевстве (или Пьемонт-Сардинии, если угодно). Жизнь в королевстве была небогатой, срочно требовались реформы во всех областях и, в том числе, и военной. Генерал сардинской армии, граф Алессандро Ферреро делла Мармора, прекрасно сознавая, что серьезных военных расходов королевству не потянуть и позволить себе новых кавалерийских частей пьемонтцы не могут, решил создать новый тип войск, который сочетал бы мобильность австрийских конных отрядов (хоть частично!) и огневую мощь и меткость французских егерей. Так и возникла легкая мобильная пехота, которую сам генерал назвал «корпусом берсальеров»,что с итальянского можно перевести как снайперы (от bersaglio — «мишень»). Отличительной чертой формы нового подразделения была вайра – шляпа (или шлем) с пером на боку. Предназначалась она для того, чтобы хоть как-то защитить шею солдата от прямого сабельного удара. В бою берсальеров учили действовать и в цепи, и в одиночку, а главное, у них было с собой патронов на 60 выстрелов, что на 20 больше, чем у рядового линейной пехоты.  Реконструкция того, как они выглядели в 19 столетии Берсальеры предстали пред очами короля Карла Альберта на параде в Турине 1 июля 1836 года. Чтобы показать высокую мобильность нового войска, генерал делла Мармора заставил их не просто идти, а передвигаться со скоростью 180 шагов в минуту! Королю это очень понравилось, и с тех пор такое активное движение на парадах стало для берсальеров обязательным. Не до конца понимая, как использовать новые войска, их первоначально хотели сделать горными стрелками, но передумали – альпийский корпус возник отдельно от берсальеров. Первой боевой операцией для берсальеров можно считать стычку у моста возле Гойото во время первой войны за независимость в 1848 году.  Генерал делла Мармора В 1855 году берсальеры активно участвовали в Крымской войне. Там они потеряли своего создателя и командира: граф делла Мармора умер от холеры. Там же они получили и второй свой головной убор, отличающий их от других итальянских военных. После кровопролитного сражения у Черной речки в августе 1855 года французские зуавы в знак уважения к силе и доблести сардинцев даровали им свои фески. С тех пор бордовый колпак-феска с синей кисточкой для берсальера.  2 берсальера-ветерана в характерных головных уборах. После объединения Италии число полков берсальеров достигло 12. Кстати в период «рисорджименто» (объединении Италии и очищении страны от австрийских войск) берсальеры тоже сыграли важную роль. Именно они вошли с боем в Рим через пролом в районе Порта Пиа, заставив папские войска и французский гарнизон сложить оружие 20 сентября 1870 года. Настоящую мобильность они получили на рубеже веков, когда фанат велоспорта, молодой лейтенант Луиджи Камилло Натали добился пересадки берсальеров на велосипеды. Незадолго до начала первой мировой войны все тот же Натали вместе с мастером Э. Бьянки изобрел первый складной (армейский) велосипед, который был и легче, и надежней, и удобней в условиях военных действий.  1919 год - герои и победители В первой мировой войне берсальеры воевали стойко и показали себя очень достойно. Из 210 000 человек 35 000 пало смертью храбрых, 50 000 было ранено. Церковь особо отличила полки, которые на Синае в составе английского экспедиционного корпуса защищали христианские ценности Иерусалима и святой земли. Продолжение следует...

__________________

Всегда найдётся кто-то, кому не нравится то, что ты делаешь. Это нормально. Всем подряд нравятся только котята. ©

|

|

|

#6 |

|

Senior Member

Регистрация: 01.2009

Сообщений: 10.754

Репутация: 45 | 14

|

|

|

|

#7 |

|

Senior Member

Регистрация: 10.2012

Проживание: Under varje rot och sten...

Возраст: 35

Сообщений: 2.399

Репутация: 82 | 5

|

Берсальеры. Часть 2

После войны численный состав берсальеров был сокращен более чем наполовину. Однако пришедший к власти Муссолини решил сделать из них элиту и гордость своих войск. Получилось так себе, учитывая успехи итальянцев во второй мировой войне. Хотя, положа руку на сердце, надо признать: полки берсальеров, наверное, были лучшими войсками Италии. Они были лучше укомплектованы, подготовлены и экипированы, в них набирали более сильных, выносливых и боеспособных солдат. Сражались берсальеры в северной Африке и на восточном фронте. Кстати, берсальеры отличились в бою за советский город Серафимович, но позже им все равно наши накрутили хвоста.  Вторая мировая. Берсальеры перед боем. Будет им туго... После выхода Италии из войны и создания марионеточной Республики Сало берсальеры остались верны присяге, данной Муссолини, и сражались вместе с немцами до конца войны. После войны планировалось распустить берсальеров навсегда, но они остались в составе итальянских вооруженных сил и живы по сей день. В настоящее время в вооруженных силах Итальянской республики имеется 6 полков берсальеров в качестве мобильной пехоты. Они включают в себя именные батальоны, которые носят исторические имена, присвоенные в честь мест и битв, где они отличились. Первый полк с батальоном «ла Мармора» (в честь создателя) и 8-й полк с батальоном «Черная» (в честь битвы на Черной речке) в составе Гарибальдийской берсалерийской механизированной бригады базируются в Козенце и в Казерте; 3-й полк с батальоном «Поджо Сканно» в составе механизированной бригады Сассари базируется в Теуладе; 6-й полк с батальоном «Палестро» в составе механизированной бригады «Аоста» базируется в Траппани; 7-й полк с батальоном «Беццека» в составе механизированной бригады Пинероло базируется в Бари, и, наконец, 11-й полк с батальоном «Капрера» в составе танковой бригады «Ариете» базируется в Оркенико Супериоре.  Бойцы 8 полка в Афганистане Самыми "крутыми" считаются ныне 1-й и 8-й полки: они участвуют во всех военных действиях в составе миротворческих сил. В Сомали, Ливии, Афганистане и других горячих точках были именно берсальеры. Надо сказать еще о форме этих войск. Цвет петлиц, воротников и обшлагов у берсальеров – малиновый. Офицеры часто носят не вайру, а черный берет с перьями и значком - знаком берсальера. Часто на современную кевларовую каску солдаты тоже цепляют перья – они же берсальеры! На самой вайре значки обычно золотые, подчеркивающие элитность этих войск. Значок изображает бомбу с 8 языками пламени, 2 духовыми рожками и 2 винтовками. Вайра так же, как и берет, носится особым образом, набекрень, чтобы полностью закрыть мочку левого уха – такова традиция. В отличие от всех других итальянских войск парадные перчатки у берсальеров черные, а не белые.  Берсальеры частично сохранили свои парадные оркестры, которые называются «фанфарами» (в них только духовые инструменты). Оркестры имеют только 1-й, 6-й и 7-й полки, у остальных «фанфаров» нет. Берсальером поставлено 2 памятника. Один из них, открытый Муссолини в Риме в 1932 году, очень знаменит. Этим воинам посвящены песни, книги, кинофильмы. Один из фильмов наверняка помнит старшее поколение. В 1968 году на широкий советский экран вышла музыкальная комедия «Женщины и берсальеры» (Donne… botte e…Bersaglieri).  Памятник берсальерам в Риме |

|

|

#8 |

|

Senior Member

Регистрация: 01.2009

Сообщений: 10.754

Репутация: 45 | 14

|

|

|

|

#9 |

|

banned

Регистрация: 08.2005

Проживание: Лес

Возраст: 38

Сообщений: 5.799

Записей в дневнике: 17

Репутация: 61 | 0

|

Означает власть, силу, триумф. Перья на шлемах воинов символизируют честь, триумф, вызов.

Также павлиньи и петушиные хвосты часто считаются символом мужественности.   Памятник берсальерам (Monumento ai Bersaglieri) установлен в итальянском городе Триест (Trieste), регион Фриули-Венеция-Джулия на набережной. прилегающей к площади Унита д'Италия (Piazza Unità d'Italia). Автором композиции выступил итальянский художник-скульптор Фиоренцо Бакки (Fiorenzo Bacci).

|

|

|

#10 |

|

Senior Member

Регистрация: 10.2012

Проживание: Under varje rot och sten...

Возраст: 35

Сообщений: 2.399

Репутация: 82 | 5

|

Эвзоны

Если и есть на свете воинское подразделение, вызывающее своим внешнем видом улыбку, то это, без сомнения, эвзоны. Эвзонами, или (в буквальном переводе) «хорошо подпоясанными» называют элитную роту почетного караула греческой армии. На первый взгляд, эти солдаты действительно смотрятся комично: здоровенные мужики в чем-то, похожем на юбку, в странных башмаках с помпонами, в чулках, да еще с неповторимой походкой. Но смешно только на первый взгляд. Потому что, если начнешь разбираться детально, всему найдутся объяснения. Как и во многих других армиях мира, солдаты эвзоны являются носителями традиций и славы своей армии. Они появились во времена греческой войны за независимость 1821-1832 годов и состояли из горцев, которые одевались в старых народных традициях, а бились отчаянно и смело.  Греческий монарх Оттон I Оттон I, пришедший к власти в результате войны и ставшим первым королем Греции, создал греческую армию и включил батальоны горцев и клефтов (греческий вариант гайдуков) в ее состав в качестве легкой пехоты, назвав их эвзонами. Впрочем, король был баварцем и старался свое войско переодеть в форму немецкого образца. Несколько лет спустя, правда, он окончательно был пленен греческим колоритом и вернул горцам их «юбки». В задачу эвзонов входили охрана границы с Османской империей, а также борьба с местными разбойниками. К 1843 году эвзонов насчитывалось 4 полка.  Старое фото эвзонов на параде... В дальнейшем они считались элитой армии и использовались в самые трудные для государства дни. Дрались они, как черти, и никогда не отступали. В связи с этим смертность у эвзонов была самая высокая среди всех подразделений греческой армии. Но служить в их полках было честью для любого грека: настоящая воинская элита, местный спецназ. Они смело бились в балканских войнах и в первую мировую достойно противостояли итальянцам. С началом второй мировой эвзоны стойко сражались, пока не пришли немцы. С немецкой военной машиной, несмотря на героическое сопротивление, греки справиться не смогли. До сих пор в армии ходит легенда о молодом эвзоне, который нес почетный караул возле флага недалеко от Акрополя, когда в город вошли гитлеровские войска. Немецкий офицер приказал солдату снять греческий флаг с флагштока и поднять нацистский. Эвзон не подчинился, и немцы передали приказ через греческого офицера. Тогда рядовой снял флаг, но не передал его немцам, как они того хотели, а обернул вокруг себя и бросился со скалы. Вот такая легенда…  ...и перед оным. Марионеточное греческое государство во главе с И. Раплисом пыталось восстановить греческую армию, откуда большинство офицеров ушло с англичанами или примкнуло к партизанам EAM-ELAS. Набрали новые части эвзонов, которые совместно с греческим прототипом СС Τάγματα Ασφαλείας (охранными батальонами) сражались против партизан. Это навсегда бросило тень на эвзонов, и после войны в качестве действующих частей их больше не восстанавливали. Некоторые полки греческой армии до сих пор носят название эвзонских, но это, скорее, дань традиции. Нынешние эвзоны – это рота личной охраны королевской семьи. После упразднения монархии эвзоны превратились в роту президентской гвардии или, точнее, в роту почетного караула, цель которой – нести вахту возле президентского дворца, «вечного огня» и ворот лагеря эвзонов.  Эвзон на посту. Прежде всего, бросается в глаза юбка, которая называется фустанелла. Это традиционная одежда некоторых балканских народов (греков, румын, албанцев), которая, судя по всему, ведет свою историю от византийского фартука – подеи. Фустанелла обязательно имеет 400 складок: каждая напоминает грекам о периоде оттоманского господства. А теперь представьте, какая мука выглаживать каждую складку, а эвзон должен делать это ежедневно! Чтобы фустанелла лучше сидела, оба ее слоя крепят с помощью пояса, на котором висит патронташ с изображением Георгия-победоносца - одного из главных символов Греции. Сверху надевается просторная белая хлопчатобумажная рубашка с длинными рукавами, расклешенными у кистей, называется иподетс.  Фермели с кросией Поверх рубахи надевается красочный жилет под названием фермели. Это дань памяти герою войны за освобождение Теодоросу (Федору) Колокотронису, который носил такой жилет. По жилету можно определить звание эвзона. От него отходят так называемые кросия – сине-белые шнуры цветов национального флага с металлическими вставками. В качестве кафтана носят дуламас – длинную тунику. Зимой и осенью она синяя, а летом и весной – цвета хаки. На ноги натягивают белые шерстяные чулки перескиледес и черные шелковые подвязки с кистями, которые называются кальцодеты. В качестве обуви используются царухи – грубые и тяжелые кожаные ботинки с большими меховыми помпонами. Каждый царух весит около 4 кг и подбит 60 стальными гвоздями, чтобы эвзон мог эффектно вышагивать по мостовой. Греки говорят, что помпоны тоже когда-то имели практическое значение - в них можно было прятать ножи.  Царухи Венчает облик эвзона специальная шапочка с длинной кистью, которая называется фареон. Это часть национального греческого костюма, она ярко-красного цвета, и у рядовых к ней прикреплен герб Греческой республики, а у офицеров - еще и звезды. Кстати, у офицеров кисть меньше, зато длина фустанеллы больше. Плюс цвет кальцодет у них не черный, а синий. Каждая краска в этом обмундировании имеет символическое значение. Красная – кровь предков, пролитая за свободу, черная – скорбь по погибшим. Золотая – цвет светлых битв, белая – символ чистоты и непорочности стремлений, а синяя – цвет греческого неба и моря. Понятно, что при такой сложности одежд нормативы времени для облачения в форму не маленькие: у рядовых - 45 минут, а у офицеров – 25. В роте имеется особый человек, который следит за тщательным соблюдением формы, а также иногда отгоняет излишне назойливых туристов, мешающих нести службу на посту. Ежедневная форма состоит из дуламаса, фустенеллы, чулок, подвязок и царух. По воскресеньям и в праздники эвзоны надевают иподетс с фермели и кросия.  Зимняя форма В роту эвзонов, которая ныне составляет 180 человек, попасть очень трудно. Во-первых, претендент должен иметь отменное здоровье и психологическую устойчивость. Во-вторых, он должен предварительно отслужить не менее полугода в десантниках или морской пехоте. А главное - это физические параметры: рост - не ниже 187 сантиметров, отсутствие изъянов на лице, атлетическое телосложение. В эвзоны по традиции берут только уроженцев континентальной Греции Особо надо остановиться на строевом шаге. Он странный и специфичный. Если тихий шаг - высокий взмах руки, низкий взмах - громкий шаг. Каждое движение руки, поворот головы и подъем ноги являются составной частью священного воинского ритуала. На парадах эти солдаты ходят под собственный марш, который называется "Эвзоники". |

|

|

#12 | |||

|

banned

Регистрация: 08.2005

Проживание: Лес

Возраст: 38

Сообщений: 5.799

Записей в дневнике: 17

Репутация: 61 | 0

|

Уланы

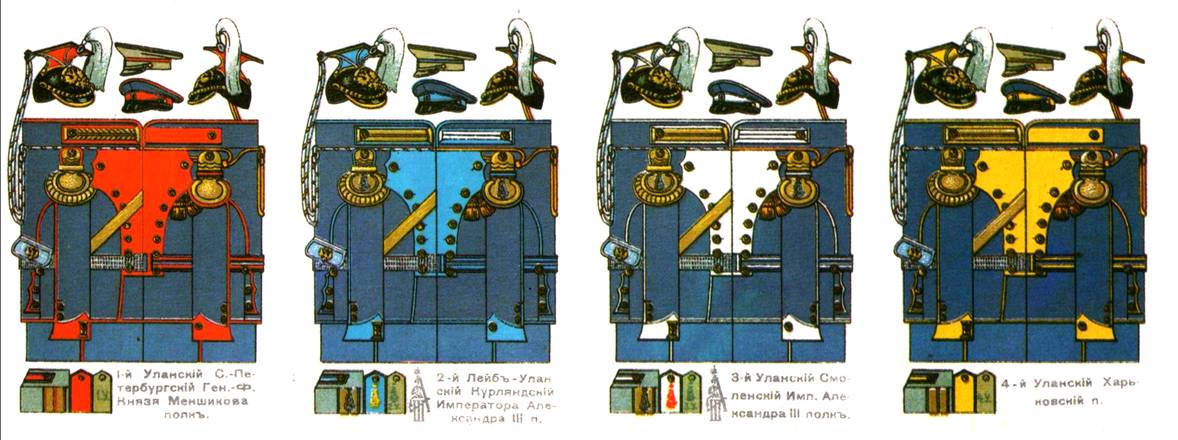

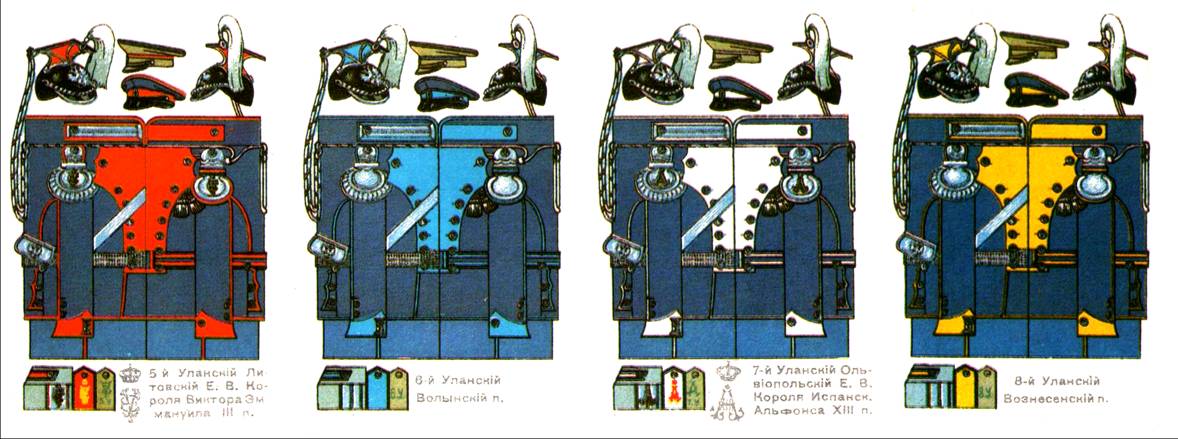

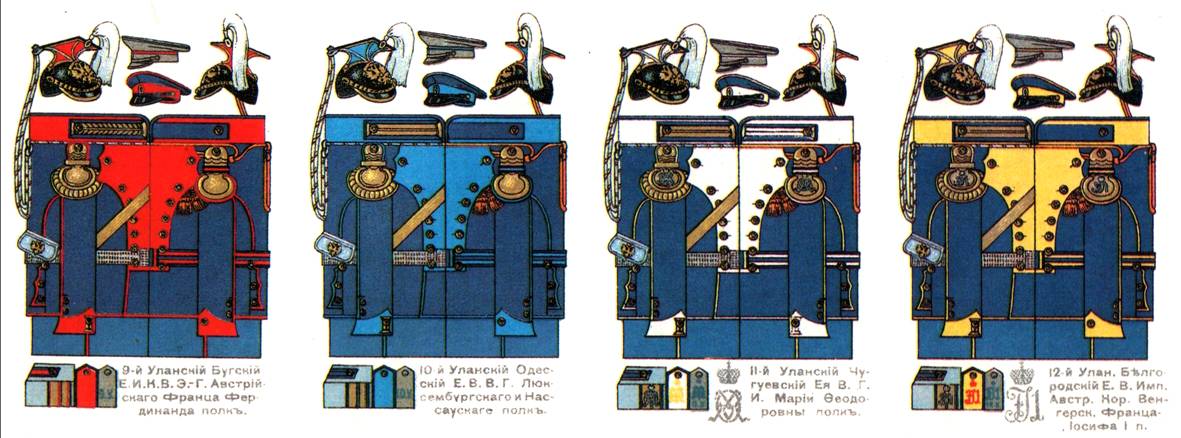

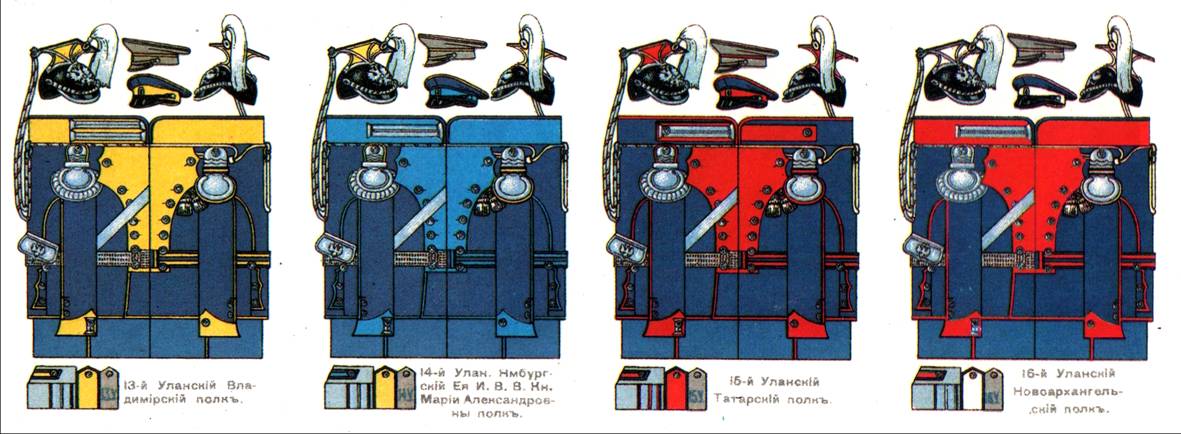

Русские уланы были одеты в синие двубортные мундиры с цветными нагрудниками - лацканами, обшлагами из приборного сукна. Все нижние чины гвардейского полка на воротниках и обшлагах имели петлицы из желтой тесьмы с красной полоской посередине. Как и во всей армии сперва воротники были высокими, подпирающими щеки, в вырез воротника был виден черный галстук. В начале 1812 года покрой воротников был изменен, они стали ниже и стали наглухо застегиваться на крючки. Данные о том, были ли перешиты воротники мундиров к началу боевых действий или нет, у автора отсутствуют. Фалды мундиров имели также узкую обшивку из приборного сукна. В уланских полках даже нижние чины носили эполеты.  Панталоны шились из той же ткани, что и мундиры. Они носились, как рейтузы поверх сапог. Штанины ниже колена обшивались черной кожей и были украшены лампасами из приборного сукна. Внизу они имели шрипки. С 1813 года кожаная обшивка была отменена. Летом в строю носились общекавалерийские рейтузы из небеленого полотна с черной кожаной обшивкой в шагу и обтяжными пуговицами сбоку. Обувь – короткие круглоносые сапоги с прибивными шпорами.  1. Обер-офицер Лейб-Гвардии уланского полка. 2. Рядовой Польского уланского полка. 3.Трубач Литовского уланского полка. Зимой нижним чинам полагались однобортные шинели из грубого серого сукна со стоячим воротником, имевшим выпушки и клапаны приборного цвета. Погоны на шинели были также приборного сукна без выпушки. В строю все чины носили уланскую шапку – особой формы головной убор с четырехугольным верхом из плиссерованного сукна, черным кожаным околышем и двумя козырьками: спереди из черной кожи с медной окантовкой и сзади, подвернутый вверх. Шапка украшалась репейком (у нижних чинов цвета приборного металла), этишкетом и белым султаном. Вне строя нижние чины (солдаты и унтер-офицеры) носили фуражные шапки – фуражки-безкозырки с тульей цвета верха строевой шапки и околышем и выпушками прикладного цвета. На околыше прорезался номер эскадрона. При выполнении хозяйственных работ и уходе за лошадьми нижние чины всех кавалерийских полков надевали китель: однобортный сюртук из грубого полотна (коломенка) с обтяжными пуговицами и воротником и обшлагами, как на мундире. Китель носился с фуражкой и рейтузами. Основным оружием улана были пика с длинным древком, окрашенным в красный цвет, и украшенным значком – небольшим вымпелом из яркой ткани, и сабля – рубящее холодное оружие с длинным изогнутым однолезвийным (к концу обоюдоострым) клинком и эфесом с предохранительной гардой. На эфесе крепился темляк. По расцветке темляка можно было определить принадлежность солдата к тому или иному эскадрону. Кроме холодного оружия уланы имели и огнестрельное: два кремневых гладкоствольных пистолета в седельных кобурах и укороченное гладкоствольное кремневое ружье или штуцер, которые в походе крепились к седлу, а в бою подвешивались посредством карабина к лядуночной перевязи. Металлические части оружия были или железными, такие, как ствол, замок и т.п., отчищенными до белизны (воронение тогда в оружейном деле не применялось), или из желтой меди (бронзы или латуни), например оковки приклада и ложи. Для патронов, пуль, пороха, а также оружейных принадлежностей, служила лядунка – маленькая сумочка из черной твердой кожи с медной бляхой (гербом) на крышке, который носили сзади на беленом ремне через левое плечо. Правда, в ноябре 1812 года ружья у всех кавалеристов были отобраны для вооружения ополчения и возвращены лишь в 1814 году. В русской армии не было четкой системы знаков различия званий и чинов. По внешнему виду воина можно было лишь определить категорию чина: рядовые, унтер-офицеры, музыканты, обер- и штаб-офицеры, генералы. Эполеты всех нижних чинов изготавливались из ткани цвета металлического прибора и имели пышную шерстяную бахрому. Мундир ефрейтора отличался обшитым галуном цвета приборного металла обшлагом. Знаком унтер-офицерского достоинства были галуны на обшлагах и воротнике, унтер-офицерский репеек и султан с черно-оранжевой вершиной. Фанен-юнкеры, кроме того, имели офицерские темляки. Музыканты (трубачи) отличались обшитым белевой с голубой полоской посередине тесьмой по швам и рукавам мундиром и красным султаном на шапке. В гвардейском полку тесьма была желтая с красной полоской. Музыканты унтер-офицерского звания (штаб-трубачи) кроме того, имели все положенные унтер-офицерам отличия. К нестроевым нижним чинам в русской армии относились писари, фельдшеры, мастеровые, денщики и т. д. Нестроевые имели особую форму: фуражку с козырьком, однобортный мундир с шестью пуговицами и рейтузы, все из серого сукна. По околышу и тулье фуражки, свободному краю воротника, обшлагов мундиров шла выпушка. Цвет выпушки был приборного цвета. Погоны цвета околыша фуражки строевых чинов были только в гвардии. Кроме того, в гвардии на воротнике в один ряд и на обшлагах нашивались петлицы из желтой тесьмы. Нестроевые унтер-офицерского звания на воротниках и обшлагах носили галун. Шинели были такого же покроя, как у строевых. Мундиры офицеров строились из более качественного сукна, и имели позолоченные (посеребренные) пуговицы. Эполеты обер-офицеров (корнетов, подпоручиков, поручиков, штаб-ротмистров и ротмистров) были без бахромы; штаб-офицеров (майоров, подполковников, полковников) – с тонкой бахромой; генералов – с толстой бахромой. Цвет эполет (и поле, и бахрома) соответствовал присвоенному полку металлическому прибору, а подбой строился из сукна прикладного цвета.  Штаб-офицеры Татарского (1) и Чугуевского (2) уланских полков. Полковые и генеральские адьютанты носили эполет только на левом плече, на правом плече у них был шнур с аксельбантом. Аксельбант имел, кроме декоративного, и чисто практическое применение: в его наконечники были вделаны свинцовые карандаши. Полковые адьютанты носили форму своего полка, а генеральские либо форму полка, шефом которого числился генерал, либо форму полка, где офицер служил до прикомандирования к генералу. В Лейб-гвардии уланском полку на воротниках и обшлагах офицерских мундиров полагалось иметь золотое шитье. Виц-мундира уланским офицерам не полагалось. Вне строя офицеры и генералы носили двубортные закрытые темно-синие сюртуки. Офицеры носили такие же панталоны, как и нижние чины. Летом в строю офицерам полагались полотняные рейтузы, аналогичные тем, что носились нижними чинами, но с металлическими пуговицами. При бальной форме мундиром – белые кюлоты (короткие до колен штаны) с чулками и туфлями. Головным убором офицеров для строя уланская шапка, такая же, как и у нижних чинов. Вне строя – фуражка с козырьком или шляпа с султаном из белых, оранжевых и черных петушьих перьев. Шляпа украшалась галунной петлицей, круглой кокардой из оранжево-черной ленты и кистями. Шинели офицеров строились из серого сукна с пелериной. Они могли подбиваться как сукном, так и мехом с зависимости от состояния офицера. Особым знаком офицерского достоинства являлся шарф – пояс из белого с серебром шелка с оранжево-черными вкраплениями. Концы шарфа заканчивались кистями. Шарф завязывался на левом боку. Вооружены офицеры были саблями с позолоченными эфесами и с серебристыми с оранжево-черными вкраплениями темляками и пистолетами в седельных кобурах. Лядуночная перевязь обшивалась галуном цвета металлического прибора. Вальтрап всем чинам полагался синий с выкладкой в виде широкой обшивки (лампаса), выпушки и вензеля прикладного цвета. На вальтрапе Л-гв. уланского полка на лампас нашивались два желтых басона (у офицеров-золотых галуна). Следует иметь ввиду, что переобмундирование "новых" уланских полков продолжалось почти весь 1813 год. и только к его концу воины этих полков приняли вполне уланский вид. Автор благодарит А. Бутенина за помощь и предоставленные материалы. Использованы рисунки О.Пархаева Армейские части: Уланские полки      Цитата:

Цитата:

Цитата:

Фотография Николая II и Императрицы Александры Федоровны в дни празднования 100-летия лейб-гвардии Уланского Её Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны полка. Петергоф. 15 мая 1903.   Добавлено спустя 11 часов 50 минут:     Мундирное платье лейб-гвардии Кирасирского Е. И. В. государыни императрицы Марии Федоровны полка. Конец XIX в. Белое сукно, галун Принадлежало императрице Марии Федоровне  Императрица Мария Федоровна в мундирном платье лейб-гвардии Кирасирского Е. И. В. собственного имени полка. 1890-е  Александр Егорович МАКОВСКИЙ (1869-1924). Император Николай II. 1907. Холст, масло Император изображен в форме полковника Лейб – Гвардии гусарского Его Величества полка. (Верхом на стрелецкой верховой - ныне утрачена. Прим.Сольвейг) Последний раз редактировалось Sölveig: 04.04.2014 в 11:48. |

|||

|

|

#13 |

|

Senior Member

Регистрация: 03.2008

Проживание: Reykjavík

Сообщений: 7.290

Репутация: 82 | 11

|

|

|

|

#14 |

|

Senior Member

Регистрация: 01.2009

Сообщений: 10.754

Репутация: 45 | 14

|

|

|

|

#15 | |

|

banned

Регистрация: 08.2005

Проживание: Лес

Возраст: 38

Сообщений: 5.799

Записей в дневнике: 17

Репутация: 61 | 0

|

Цитата:

В русском языке слово "кирасир" появилось ориентировочно в начале 18-го века в виде заимствования из французского языка "cuirassier" (буквально - латник) и немецкого языка "Kurassier". Оно обозначало имеющих защитное вооружение воинов из тяжелой конницы, этим защитным вооружением были металлические нагрудные латы-кирасы. Впервые отряды кирасир были сформированы в Германии во время правления императора Максимилиана (это конец 15-го века). Кирасиры в эту эпоху имели полный тяжелый рыцарский панцирь, их конь также был частично закован в латы. Были у каждого кирасира и вооруженные слуги: стрелок, два пикинера и три оруженосца. Что касается русской поселенной армии, то она кирас не знала: кирасы были на вооружении воинских частей "нового строя" (рейтарские полки). В русской армии первый кирасирский полк был сформирован в 1731 году. Перед революциями 1917 года в России существовало четыре штатных кирасирских полка, которые принадлежали к императорской гвардии.  На первом плане изображен кирасир в полной зимней строевой форме, в кирасе, надетой поверх шинели, перед выездом на учение замундштучивающий оседланного с полным вьюком коня. О том, что полк гвардейский, свидетельствуют андреевские звезды на вальтрапе и пистолетных кобурах седла. В глубине слева виден унтер-офицер, разговаривающий с молодым кирасиром, сидящим на лошади. Судя по хорошо сшитой куртке и щегольской бескозырке, этот всадник юнкер, будущий офицер, которого обучает езде старослужащий "дядька", знающий свое дело назубок.  Этот вид тяжелой кавалерии должен действовать в сомкнутом строю и сокрушать неприятеля таранными ударами. Поэтому в кирасиры отбирались наиболее рослые и сильные люди и лошади.  При общей кирасирской форме у полка был приборный черный цвет, а приборный металл желтый. На медной бляхе кожаной лакированной каски Орденские кирасиры имели вместо герба Звезду Ордена святого Георгия. Летом 1812 года кирасиры получили новые двухсторонние кирасы. В условиях военной компании кирасиры носили серые походные рейтузы с кожаным подшивом с шагу. Основным оружием кирасир был палаш.    Рядовой Кирасирского Ея Императорского Высочества Цесаревны полка. 1851-1855 гг.  Россия. Кирасирский Военного Ордена полк Рядовой. Месье, мы слишком долго наступали Держать взятОе не достанет сил На нас идет в доспехах черной стали Кошмарный сон, российский кирасир. Его палаш тяжел как гнев господень, А конь его - какой-то дикий слон Мон шер, мы на исходные отходим До более удачливых времён. Конечно вру. Не часто, не особо Робел месье, но в сказке есть намёк Вседа считался войском высшей пробы Наш Орденский. Наш кирасирский полк.  Франция. 1-й Кирасирский полк. Рядовой. Высок, могуч, усат, широкоплеч, Сияет шлем, как девичьи ланиты. Такой пойдёт, не дрогнув, под картечь, И снова неприятель будет битым. Летит, летит жестокой сече в пасть, Палаш, как птица, выпорхнул из ножен. Он может победить, он может пасть, Он только смалодушничать не сможет. Хорош, красив французский кирасир, Исполненный могучей ратной стати. Не эта красота спасает мир, Но эта красота его захватит. Французы: Кирасиркая каска драгунского образца 1801 года состояла из стальной полусферической тульи с латунным гребнем. Гребень штамповался с боковым растительным орнаментом и изображением головы горгоны Медузы в спереди. На гребне закреплены пряди черного конского волоса, свисающие по бокам и вниз пышным плюмажем. На навершие гребня крепилась так называемая "луковица" - пучок из конского волоса с кистью. Каска обрамлялась шкуркой тюленя в стиле "тюрбана".   Французские кирасиры носили темно-синие мундиры с деталями приборного (полкового) цвета, в 1-ом полку это воротник, обшлага и отвороты фалд - ярко-красные. Защитное снаряжение в виде кирасы 1-й полк получил первым. Кираса состояла из двух половин, которые крепились между собой сверху - кожаными помочными (плечевыми) ремнями, покрытыми латунной чешуей, а в талии поясным ремнем с медной пряжкой.  Атака лейб-гвардии Конного полка на французских кирасир в сражении под Фридландом 2 июня 1807 года.  Раненый кирасир. Добавлено спустя 1 час: Кстати!

Последний раз редактировалось Sölveig: 04.04.2014 в 22:55. |

|

|

|

#16 |

|

Senior Member

Регистрация: 10.2012

Проживание: Under varje rot och sten...

Возраст: 35

Сообщений: 2.399

Репутация: 82 | 5

|

Швейцарская папская гвардия

Продолжим тему необычных воинских подразделений, начатую ранее. Говоря о подобных войсках, трудно обойти вниманием старейшее регулярное войско из сохранившихся в Европе – швейцарских гвардейцев Ватикана или, если быть точным, пехотную когорту швейцарцев священной охраны Римского папы (Cohors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis). Те, кто бывал в Риме, наверняка наблюдали этих суровых воинов в несколько попугайских нарядах возле собора Святого Петра. Архаичное оружие и яркая форма нас смущать не должны: швейцарцы и по сей день - серьезные бойцы. 507 лет назад швейцарские пехотинцы считались лучшими солдатами Западной Европы.  216-й по счету римский понтифик Юлий II (в миру - генуэзец Джуллиано делла Ривере), видимо, слишком буквально воспринял слова Иисуса: «Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34). Весь его понтификат – это непрекращающаяся череда войн и конфликтов, в коих и сам папа порой принимал непосредственное участие (одна только осада Мирандолы чего стоит, при которой папа Юлий II в первых рядах (!) с саблей на поясе (!!!) вел войска на штурм бреши в стене замка по замерзшему рву). Территория папского государства была значительно расширена, а папа приобрел серьезных врагов, прежде всего, в лице Франции и Венецианской республики.  Папа Юлий II Армией папского государства понтифик всегда был недоволен (основу ее составляли кондотьеры Испании и юга Италии) и личную гвардию решил нанять в другом месте. Он обратился в Швейцарский союз (союз 10 кантонов), и оттуда прибыл отряд из 150 бойцов во главе с комендантом Гаспаром фон Силененом из кантона Ури. Они явились в самом начале нового, 1506 года, а уже 22 января получили благословение папы и приняли присягу. Именно этот день считается официальной датой создания папской гвардии. Возникает вопрос: почему именно швейцарцы? Дело в том, что еще после битвы при Моргартене 1315 года швейцарская пехота считалась практически непобедимой – так что, выбор был вполне оправдан.  Гаспар фон Силен С тех пор швейцарцы честно служат римским понтификам. За это время сменилось 49 пап (нынешний – 50-й), но гвардейцы продолжают служить. Только однажды пришлось им вступить в бой и ценой жизни защищать папу. Произошло это в 1527 году во время понтификата Климента VII (в миру Джулио Медичи). Этот «раб рабов Божьих» (один из официальных титулов папы) был одним из самых слабых и неудачных правителей на святом престоле. Своей недальновидной политикой и опрометчивыми решениями он допустил небывалое: 6 мая 1527 года императорские войска Карла V «взяли на копье» и полностью разграбили Рим. Не поздоровилось бы и папе, если бы его гвардейцы не приняли бой на ступенях собора Святого Петра, дав возможность Клименту сбежать скрытым ходом (пассетто) в замок Святого ангела. В тот день погибло 146 из 189 швейцарцев. И теперь именно 6 мая гвардия принимает присягу на площади Сан-Дамаско в Ватикане. Будете в эти дни в указанном месте – не пропустите интересного зрелища.  Разгабление Рима 1527 года В наше время пехотная когорта швейцарцев в Ватикане состоит из 110 человек. По традиции в её составе - исключительно швейцарские подданные, официальный язык — немецкий. Но это вовсе не значит, что служат там только уроженцы кантонов, где говорят по-немецки. Каждый принимает присягу на родном языке, будь то немецкий, французский или итальянский. Все гвардейцы должны быть католиками, вести благочестивый образ жизни, иметь среднее образование или специальность, пройти обязательную для всех швейцарских мужчин четырехмесячную службу в армии. Возраст новобранцев — от 19 до 30 лет. Минимальный срок службы — два года, максимальный — 20 лет. Все гвардейцы должны иметь рост не ниже 174 см, им запрещено носить усы, бороду и длинные волосы. Кроме того, в гвардию принимают только холостяков. Жениться они могут лишь по специальному разрешению, которое выдается тем, кто прослужил более трёх лет и имеет среднее образование или специальность, а также звание капрала. Их избранницы обязаны исповедовать католичество.  Нынешний штандарт когорты (он постоянно меняется) Особо обращаю внимание на статус швейцарской когорты. Это вовсе не войска города-государства Ватикан (полицейскими и отчасти военными делами ведает корпус жандармов Ватикана – серьезные ребята, кстати). Швейцарцы же - личная охрана папы. Они несут службу у входа в Ватикан, на всех этажах апостольского дворца, у покоев папы и государственного секретаря. Они обязательно сопровождают понтифика на торжественных мессах, аудиенциях и дипломатических приемах.  Командующий корпуса жандармов Ватикана Доменико Джаини Как и в любых других воинских подразделениях Западной Европы, все военнослужащие делятся на рядовых, унтер-офицеров и офицерский состав. Рядовой швейцарской когорты называется алебардистом, это дань традиции. Унтер-офицеры (от младшего к старшему) носят звания гауптмана, майора, оберст-лейтенанта (вице-команданта) и оберста (коммантанта). Отдельно существует капеллан – священник; по статусу он - на уровне оберст-лейтенанта, второй помощник оберста.  Алебардисты и офицер В данный момент когорту возглавляет Даниэль Рудольф Анриг, 34-й по счету командир папской гвардии. Должность у него непростая, а иногда и опасная: достаточно вспомнить загадочное убийство в 1998 году оберста Алоиза Эстерманна. Но Анриг справляется. Особую гордость у подразделения вызывает то, что карьеру он начинал простым алебардистом, и это хороший пример для подражания. Необходимо рассказать о форме одежды швейцарской когорты. Ее авторство некоторые приписывают Микеланджело, кое-кто - Рафаэлю, но это не столь важно. Скорее всего, ни тот, ни другой никакого отношения к форме швейцарцев не имеет. Скорее всего, что ее создателем был Жюль Репон - оберст гвардии в 1910-1921 годах. Официально форм одежды две – парадная и повседневная.  Оберст Д.Р. Анриг Повседневная - синего цвета с белым отложным воротником, широкими рукавами без манжет. Застегивается на потайные пуговицы или крючки. Широкие штаны ниже колена заправляются в темно-синие гетры. Обувь – черные ботинки. Головной убор – черный берет. Знаки отличия - нашивки на левой стороне берета. С этой формой носят кожаный светло-коричневый ремень с прямоугольной пряжкой и одним колком. Это форма для строевых занятий, службы во внутренних помещениях гвардии и регулировки движения на улицах Ватикана.  Повседневная одежда гвардейцев Вариантом синей формы является серо-голубой комбинезон с застежкой-молнией. На плечах имеются нашивки с желтой надписью на черном фоне: Guardia Svizzera Pontificia. Парадная форма – двух видов: гранд-парадная и стандартно-парадная. Первая надевается в особо торжественных случаях и в день принятия присяги. Она отличается доспехами (кираса с наплечниками) поверх парадной формы и морионом - шлемом с высоким гребнем и сильно загнутыми спереди и сзади полями, а также красным, белым, сине-желтым, бордовым или белым плюмажем (в зависимости от звания и статуса). О самой парадной форме говорить можно долго, но лучше ее просто увидеть: [ame="http://www.youtube.com/watch?v=bKDmf4C_eb0"]Guardia Svizzera Pontificia - Giuramento, 6 maggio 2012 - YouTube[/ame] Интересно же, почему цвета парадной одежды - желтые, синие и красные? Точного нет, но, скорее всего, это связано с гербом Медичи - ведь папа Климент VII был именно Медичи. Конечно, иногда солдаты и офицеры когорты ходят в штатском, но и тогда выглядят внушительно. Оружие гвардейцев можно разделить на церемониально-повседневное - меч, протазан, алебарда и даже фламберг (пламенеющий меч) и современное - пистолеты «Глок 19» и «Зиг Зауэр» P220, штурмовые винтовки ЗИГ SG 552, пистолеты-пулеметы «Хеклер» и «Кох» MP7.  Герб Медичи |

|

|

#17 |

|

Senior Member

Регистрация: 10.2012

Проживание: Under varje rot och sten...

Возраст: 35

Сообщений: 2.399

Репутация: 82 | 5

|

Французский Иностранный легион

"Нам с тобой одна и та же вера Указала дальние пути. Одинаковый значек легионера На твоей и на моей груди. Всё равно, куда судьба не кинет, Нам до гроба будет сниться сон: В розоватом мареве пустыни Под ружьем стоящий легион". Н. Туроверов, казачий поэт и солдат Легиона Французский иностранный легион был создан 9 марта 1831 года последним королем Франции Луи-Филиппом I. При нем же были заложены и основные подразделения. Набор проводился, в основном, среди иностранцев, а если принимали французов, то испытывавших серьезные трения с законом. Было не принято спрашивать имя и фамилию новобранца. Легион действовал исключительно за пределами своей страны.  Впервые новое подразделение было использовано в операции по завоеванию Алжира и с тех пор участвовало во всех войнах и конфликтах, в которые была вовлечена Франция. В последний раз силы легиона показали свою высокую эффективность в ходе зачисток Мали от банд летом 2013 года. Первая серьезная и заслуженная слава пришла к легионерам во время мексиканской экспедиции 1863 года, в так называемой «битве при Камероне». Тогда небольшой отряд под командованием изувеченного (без одной руки) капитана Жана Данжу сутки сдерживал 10-кратно превосходящие силы противника. Отряд погиб весь, до последнего человека, но задание выполнил и позиций не сдал. С тех пор о легионе пошла слава как о доблестном и эффективном подразделении. По большому счету, за все годы своей истории легион лишь раз потерпел существенное поражение - в битве при Дьенбьенфу в 1954 году во Вьетнаме. Но это Вьетнам, там и американцы зубы обломали. В тот период легион на 75 % состоял из бывших эсэсовцев, которые пытались загладить прежние грехи и начать новую жизнь.  Капитан Данжу Ныне французский иностранный легион состоит из 7 полков, одной полубригады и 1 спецотряда. - 1-й иностранный полк расквартирован в городе Обань, рядом с Марселем. Там же расположено командование иностранного легиона; - 1-й бронекавалерийский иностранный полк расположен в городе Оранж (департамент Воклюз); - 1-й инженерно-саперный иностранный полк расположен на территории коммуны Лодан-Л’Ардуаз (департамент Воклюз); - 2-й инженерно-саперный иностранный полк расположен на территории коммуны Сан-Кристоль (департамент Воклюз); - 2-й пехотный иностранный полк расположен в городе Ним (департамент Гар); - 3-й пехотный иностранный полк расположен в городе Куру (заморский департамент Французская Гвиана); - 4-й иностранный полк расположен в городе Кастельнодари (департамент Од), учебный полк иностранного легиона; - 2-й парашютно-десантный иностранный полк расквартирован в городе Кальви на острове Корсика (департамент Верхняя Корсика) И это самое «крутое», самое прославленное подразделение всего легиона; - 13-я полубригада иностранного легиона, расположена в Абу-Даби, ОАЭ. И, наконец, особое подразделение иностранного легиона расположено на острове Майот, Комморские острова (в Индийском океане).  Штаб-квартира Легиона в Обани Общая численность легиона на сегодня – около 7 500 человек. Командир – бригадный генерал Кристоф де Сант-Шамас. Принцип приема в легион неизменен уже долгие годы: рядовым может записаться только холостой мужчина (женщинам путь заказан) в возрасте от 17 до 40 лет. Отбор очень жесткий. Обычно бывает конкурс около 20 человек на место. Вот как описывает процедуру приема один из бывших легионеров: «Прежде чем пропустить, у вас спросят документы. Предъявить нужно что-то официальное: загранпаспорт, права, например. Короче говоря, документ, и желательно с фото. Даже если это фальшивка - я знал некоторых "сдавшихся" по фальшивым документам или подделанным паспортам,- то и это сработало. Если документы устраивают капрал-шефа, вы заходите внутрь. Там вам начинают задавать вопросы, касающиеся вашей личности и целей вашего прихода».  Иностранный легион в Мали Теперь ваша семья – легион, а у вас появляется новое имя. Вся прошлая жизнь остается за пределами призывного пункта. Если вы прошли испытания, а они суровые: физика, психология, психологические проверки (маньяки и люди, имеющие ну, о-о-чень серьезные отношения с законом, ныне в легион не проходят – выбор и так велик), то заключается первый минимальный контракт на 5 лет. Принося присягу, нужно понимать, что прежняя жизнь закончена – связей с внешним миром на первом этапе службы у вас не будет. Вы должны неукоснительно следовать нормам устава и соблюдать железную дисциплину. Например, право на ношение гражданской одежды вне службы легионер получает только по истечении 5 лет. Жениться можно только с разрешение командира и только, если стал сержантом или старшим капралом или же прослужил в звании легионера более 10 лет. Через 3 года службы легионер имеет право подать заявление о получении французского гражданства. Если легионер ранен при исполнении служебного долга, он может получить гражданство вне зависимости от срока службы в легионе.  На страже Франции и мира По окончании первого контракта можно его продолжить или прекратить службу в легионе. После недавних реформ легионер может рассчитывать на пенсию только после 19 лет службы. У легиона есть свои дома отдыха, ветеранская организация и дом для престарелых. Туда может попасть только человек, который верой и правдой служил в легионе. Кстати, тяжелые условия службы выдерживают далеко не все – и у легиона есть свои дезертиры. Но охотой за ними (как это показано в известном фильме с участием Жана-Клода Ван Дамма) не занимаются. Немаловажен финансовый вопрос. Первая зарплата легионера составляет около 800 евро в месяц. Дальше - больше. Говорят, что в период военных действий даже рядовые зарабатывают очень неплохие суммы.  Флаг и герб Символика у легиона давняя. Знамя зелено-красное, причем красный цвет всегда сверху. Зелёный символизирует страну, красный — кровь и один из неофициальных девизов организации - «Кровь за страну!». Герб легиона — граната с семью языками пламени.  Знаки частей Легиона Официальным же девизом организации является латинское выражение «Legio Patria Nostra», что можно перевести как «Легион — наше отечество». Неофициальным гимном организации является песня «Le Boudin», которую всегда поют, стоя по стойке «смирно!».  Пионер Легиона У обычного легионера имеется 7 видов формы: два камуфляжа, парадная и повседневная. Повседневная форма, которая носится только внутри части, шьется из тонкого материала мышиного цвета. С парадной и повседневной формой легионер носит зеленый берет со значком части (гербом легиона справа). Обувь – высокие десантные ботинки. Повседневная форма предназначена для выхода в город (тем, кому это позволено): рубашка, брюки и туфли. Парадная форма немного другая. Прежде всего, это высокое белое кепи (Képi blanc) - один из символов солдат легиона (у офицеров и унтеров кепи имеет лишь белый верх), особый синий широкий пояс, а также зеленые погоны с красными эполетами. Правда, сильно отличается форма инженерных частей, которые называют пионерами, или саперами. Пионеры в легионе обязательно отпускают бороду, а их парадную форму дополняют белые перчатки, фартук грубой кожи оранжевого цвета и топор. На параде саперы всегда идут первыми, даже перед оркестром: [ame="http://www.youtube.com/watch?v=tZDTZWVqJfI"]LEGION ETRANGERE CAMERONE AUBAGNE 2013 - YouTube[/ame] О парадном шаге. У легионеров он серьезно отличается. В то время, как другие армейские подразделения маршируют со скоростью 120 шагов в минуту, в легионе делают только 88. Это связано с тем, что в африканских районах дислоцирования часто бывали песчаные почвы, что затрудняло марш в высоком темпе. Со стороны это выглядит так, как будто в легионе никуда не торопятся. Немало наших соотечественников побывало в рядах легиона. Из самых известных выделю Зиновия Пешкова - международного авантюриста, брата Я. Свердлова и крестника Максима Горького; генерал-лейтенанта царской армии Б. Хрещатицкого и одного из самых интересных маршалов Советского Союза - Родиона Малиновского.  Родион Малиновский перед отправлением во Францию Вторая статья «кодекса чести легиона», которая выражает всю суть этой воинской организации: «Каждый легионер - твой брат по оружию, независимо от своего гражданства, национальности, обученности и вероисповедания. Ты должен демонстрировать эту непоколебимую солидарность всегда и везде». |

|

|

#19 |

|

Senior Member

|

Арабское владычество на Пиренейском полуострове и Реконкиста (718-1492) породили немало героев-рыцарей, полководцев и государственных деятелей, но также оригинальные местные воинские сообщества, далеко не всегда состоявшие из рыцарей и знати.

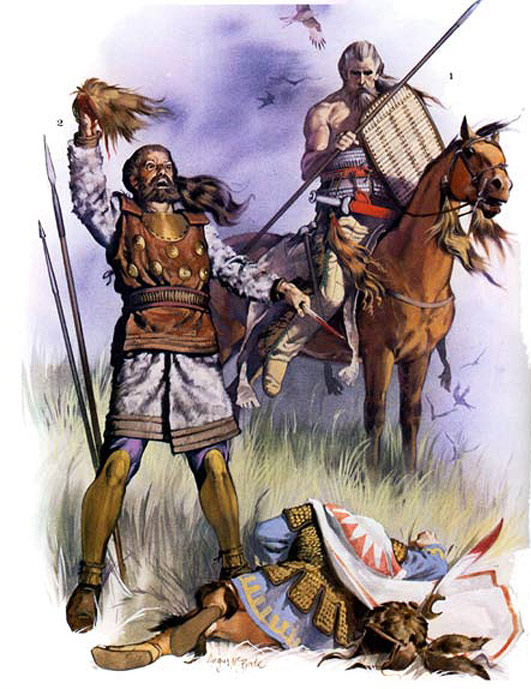

Одним из таких воинских сословий являлись знаменитые альмогавары (от араб. «аль-мугавари» — разведчики, рейдеры), легкая пехота Королевства Арагон.  Альмогавары при завоевании о-ва Мальорка. Фреска XIV в. Барселона. В источниках впервые под собственным именем альмогавары упоминаются около 1105-1110 гг. во время войны Арагона против Сарагосы. Однако некоторые историки полагают, что арабы упоминают их под другим названием уже в Х веке. Арагонские и каталонские правители с удовольствием использовали альмогаваров для захвата мавританских территорий Альмагавары комплектовались преимущественно из свободных крестьян и пастухов горных районов Арагона, Наварры и Каталонии. Этнически они представляли собой причудливую смесь вестготов, басков, арабов и каталонцев, т.е. «гото-аланов», в течение нескольких веков оседавших на землях т.н. Испанской марки — буферной территории между Франкской державой и мусульманскими государствами к югу от Пиренеев.  Бартоломе Рибо-и-Терриз. Король Арагона Педро III Великий в битве при перевале Паниссар (1285). 1866 г. Слева — альмогавары в плетеных шлемах. Обычная экипировка альмогавара состояла из легкого кожаного шлема — капель де куэр — на решетчатом металлическом или кожаном же каркасе, куртки из толстой кожи, а в отдельных случаях — просто звериного меха, одевавшейся на рубаху абарку (abarca), меховых гетр и грубых кожаных сандалий. Более «зажиточные» альмогавары использовали оригинальный корпусной доспех перпунте, сплетенный из полос толстой кожи, соединенной заклепками или прошивками. Щиты альмогавары использовали редко, как, впрочем и луки. Основным их оружием, помимо традиционных кинжалов, были дротики, короткие колющие копья асконы (azcona) и короткие широкие фальчионы — кольтелли (colltell). Каталонский хронист Рамон Мутанер свидетельствует, как на его глазах на о-ве Сицилия альмогавар отрубил таким кольтеллем ногу французского рыцаря, защищенную металлическим доспехом! Зародившись еще в эпоху раннего средневековья, альмогавары к XIII в. превратились в надежных профессиональных солдат, служивших и королям, и церкви, и богатым городским коммунам.  Копейщики-альмогавары. XIII в.  Пращник-альмогавар. Альмогавары участвовали во многих крупных сражениях Реконкисты, в частности битве при Лас-Навас-де-Толоса 1212 г., войне Педро III Арагонского с Карлом I Анжуйским 1282-1285 гг., битве при Гальяно 1300 г., Каталонской кампании Роджера де Флора 1302-1305 гг. и захвате арагонцами Афин (битва при Кефиссе 1311 г.). Именно из альмогаваров в основном состоял отряд знаменитого рыцаря-кондотьера и пирата Рожера де Флора (уб. 1305), служившего византийскому императору Андронику II Палеологу в войне с турками и ставшего прототипом героя испанского романа «Тирант Белый» (Tirante el Blanco, кон. XV в.), по мотивам которого реж. Винсенте Арранда был снят фильм «Византийская принцесса» (2006): http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3375223  Хосе Морено Карбонеро. Вступление Рожера де Флора в 1303 г. в Константинополь. 1888 г. Слева на переднем плане — альмогавары в каркасных шлемах, один из которых носит плетеный кожаный доспех перпунте. Боевым кличем альмогаваров было «Desperta Ferres!» (кат. «Проснись, железо!»), который они выкрикивали, высекая копьями искры из скал или камней. Невзирая на незамысловатое вооружение и дешевые доспехи, неграмотные и диковатые альмогавары заслужили похвалу от многих королей, рыцарей, кондотьеров, хронистов и поэтов далеко за Пиренеями.  Современный реконструктор в доспехах альмогавара.  Металлический каркас кожаного шлема альмогавара. Современная реплика. Подробнее: http://forum.manor.ru/viewtopic.php?f=368&t=44033 http://almogavares.foros.ws/f18/vest...ial-de-atrezo/ См. также: Беннет М., Брэдбери Дж. и др. Войны и сражения Средневековья. 500-1500 гг. М.: Эксмо, 2006. Стр. 37-39. Последний раз редактировалось Klerkon: 12.04.2014 в 00:49. |

|

|

#20 |

|

Senior Member

Регистрация: 01.2009

Сообщений: 10.754

Репутация: 45 | 14

|

КОРОЛЕВСКИЕ МУШКЕТЕРЫ В 1600 году Генрих IV создал для своей личной охраны элитную роту "карабинеров", в которую вошли дворяне, вооруженные легкими карабинами. В 1622 году Людовик XIII приказал заменить их карабины длинноствольными мушкетами — после чего их стали именовать "мушкетёрами королевского военного дома".

Королевские мушкетеры при Людовике XIII Рота при своем формировании насчитывала 100 рядовых мушкетеров, 1 капитана, 2 лейтенанта и 4 корнета. До 1629 г. рота подчинялась капитан-лейтенанту легкой кавалерии, затем обрела самостоятельность. Первым ее командиром был капитан де Монтале. С 3 октября 1634 г. капитаном роты считался сам король, а ее фактический командир носил звание капитан-лейтенанта; эту должность занял г-н де Тревиль (Жан-Арман де Пейре, сеньор, с 1643 г. граф де Труавиль, иначе де Тревиль). Де Тревиль был гасконцем, в результате чего значительная часть роты вскоре состояла из земляков командира. Отличительным знаком мушкетёров был короткий лазоревый плащ "а-ля казак" с серебряными галунами и нашитыми на него спереди, сзади и на боковых лопастях белыми крестами; крест, изготовлявшийся из бархата, имел золотые королевские лилии на концах и алые трилистники на перекрестьях. Мушкетерам полагался конь серой масти (точнее, белый либо серый в яблоках), отчего они и получили прозвание "серых мушкетёров". Снаряжение мушкетёра, кроме коня и мушкета с сошкой, составляли шпага, палаш (для конного боя), пара пистолетов, дага (кинжал для левой руки) и перевязь буйволовой кожи с крепившимися к ней патронами (натрусками), пороховницей, мешочком для пуль и фитилями; с появлением багинета, в набор вошёл и последний. При этом мушкет выдавался от казны, прочее же вооружение и снаряжение, коня и (также обязательного для военных нужд) слугу мушкетёр должен был приобретать сам. "Мушкетёры военного дома короля" причислялись к "гвардии вне Лувра", то есть к внешней охране короля; они должны были сопровождать короля в его выходах и прогулках, передвигаясь верхом по двое впереди прочей охраны; также они сопровождали короля в кампаниях, в которых он принимал участие. Роспуск и возобновление королевских мушкетёров После смерти Людовика XIII, кардинал Мазарини попытался договориться с де Тревилем о том, чтобы тот передал роту его племяннику Филиппу Мазарини Манчини, герцогу Неверскому; не сумев же этого добиться, он распустил королевских мушкетёров под предлогом экономии средств казны (1646). Рота была воссоздана в 1657 году во главе с герцогом Неверским; однако фактическим командиром роты (в звании лейтенанта, а с 1665 года — и капитан-лейтенанта вместо подавшего в отставку Филиппа Неверского) становится всецело преданный королю д’Артаньян (Шарль де Бац де Кастельмор, граф д’Артаньян). Рота при своем возобновлении имела следующий штат: 1 капитан-лейтенант, 1 сублейтенант, 1 ансэнь и 2 вахмистра; в 1658 году была добавлена должность корнета. Мушкетёров в момент их возобновления насчитывалось 120 человек. Первая рота мушкетеров под командованием д’Артаньяна При д’Артаньяне в организации части произошёл качественный скачок: численность королевских мушкетёров увеличилась вдвое (штат роты был определен в 250 человек, а в какой-то момент она составляла даже 330 человек); при этом рота была разделена на две, затем на четыре бригады (взвода) под командованием бригадиров, которым были приданы по четыре суббригадира. Была построена казарма на улице Бак в Сен-Жерменском предместье — так называемый "Отель Мушкетёров" (до того мушкетёры жили на съёмных квартирах). "Отель" представлял собой комплекс из двух трехэтажных корпусов, между которыми располагался обширный двор, где привязывали лошадей. Рота стала совершенно самостоятельным подразделением со своим казначеем, священником, аптекарем, хирургом, шорником, оружейником, музыкантами; наконец, она получила собственное знамя и штандарт с изображением бомбы, вылетающей из мортиры и падающей на город и девизом: "Quo ruit et lethum" — "Куда падает, там и смерть", в связи с чем были введены должности знаменщика и штандартоносца (1675). Получение и знамени (пехотного), и штандарта (кавалерийского) показательно в том отношении, что часть, до сих пор причислявшаяся к пехоте, была этим признана разом и пехотной, и кавалерийской. Д’Артаньян, строго и заботливо командовавший ротой, превратил её в род военной школы: дворяне поступали в нее возрасте 16-17 лет, и через 3-4 года службы могли получить должность лейтенанта или даже капитана армии. Те, кто предпочитал оставаться в роте, составляли привилегированную группу "стариков", включавшую 52 самых старых по возрасту мушкетера. Королевские мушкетёры прославились на всю Европу и стали предметом подражания других властителей; многие молодые дворяне из-за рубежа стремились пройти "стажировку" в этой знаменитой части. Организация второй роты мушкетеровПравить Mousqetaires drap vivЗнамя 1 роты королевских мушкетёров. На ту же эпоху приходится появление второй роты королевских мушкетёров, сформированной из бывших мушкетёров кардинала Мазарини, подаренных им королю в 1660 г. в связи со свадьбой последнего. Они получили название "малых мушкетёров" в противоположность изначальным "большим мушкетёрам", или "чёрных мушкетёров" (по присвоенной им в 1663 г. масти коней — до того же рота была пешей) в противоположность "серым мушкетёрам". В 1665 г. рота была причислена к "королевскому военному дому" и переформирована по образцу первой роты; король объявил себя её капитаном, фактическое же командование было передано г-ну Кольберу-Молеврие — брату всемогущего генерального контролера финансов Жана-Батиста Кольбера. Казарма роты была установлена на улице Шаратон в Сент-Антуанском предместье, рядом с главной квартирой короля. Высокое покровительство на какое-то время привело к тому, что вторая рота стала казаться дворянам более престижной, чем первая; это имело следствием вражду между мушкетёрами обеих рот и постоянное состязание в роскоши, получившее прозвание "войны кружев". Рота получила штандарт с изображением двенадцати оперенных дротиков острием книзу и девизом: "Alterius Jovis altera tela" ("Такой же Юпитер, такие же стрелы"). Мушкетёры во вторую половину царствования Людовика XIV Mouscetaires etandardЗнамя 2 роты королевских мушкетеров. После осады Маастрихта в 1673 году (в которой в частности погиб д’Артаньян) мушкетёрам были присвоены золотые (для первой роты) или серебряные (для второй роты) галуны; в 1677 г. присвоен красный мундир соответственно с золотыми или серебряными галунами. Ботфорты полагались чёрной кожи, шляпа — чёрная с белыми перьями. Голубые плащи-казакины были заменены в 1688 г. на голубые же супервесты (безрукавная одежда). К концу царствования Людовика XIV каждая рота имела по штату 250 рядовых, капитан-лейтенанта, 2-х сублейтенантов, 2-х ансэней, 2-х корнетов, 2-х aide majors (буквально "старший помощник", низший офицер), 8 вахмистров, 4-х бригадиров, 16 суббригадиров, 1 знаменщика, 1 штандартоносца, 1 comissaire a la conduire, 1 священника, 1 фурьера, 9 хирургов, 1 аптекаря, 1 кузнеца, 1 седельщика и 3-х казначеев. Обязанности майора в роте как правило выполнял её командир, хотя теоретически их могли выполнять и другие офицеры. В эту эпоху мушкетёры являлись уже ближними телохранителями короля, несшими службу в королевских покоях; в боевом же использовании, они окончательно превратились из ездящей пехоты в кавалерию. К концу царствования они получили на вооружение ружья, хотя мушкеты по традиции некоторое время ещё использовались на смотрах. Королевские мушкетёры при Людовике XVПравить Mousquetaires-1729Смотр черных мушкетеров в Саблонской долине. Картина Робера Поля Понсе Антуана, 1729. 1 марта 1718 г. был издан королевский ордонанс, по которому капитан-лейтенанты рот мушкетёров (и вообще гвардейских рот) приравнивались к полковникам армии, и другие гвардейские чины соответственно приравнивались к более высоким чинам армии. В 1746 г. королевские мушкетёры в последний раз участвовали в сражении (в битве при Фонтенуа). В конце царствования Людовика XV (1774) королевские мушкетёры насчитывали 454 человека; сразу же после его смерти они были ликвидированы из соображений финансовой экономии, в ходе начавшейся военной реформы (15 декабря 1775 г.). Попытки восстановления и окончательный роспуск королевских мушкетеров Впоследствии делались две кратковременные попытки восстановить эту часть: в 1789 году (распущена после падения монархии, в ноябре 1792) и в начале Реставрации, 6 июля 1814 года. Однако мушкетеры, вновь набранные из эмигрантов и вообще наиболее воинственных легитимистов (прежде всего бывших солдат Конде и вандейских повстанцев) были окружены в армии, состоявшей из наполеоновских ветеранов, такой всеобщей ненавистью, что это встревожило и Людовика XVIII. С 1 января 1816 г. королевские мушкетёры были ликвидированы окончательно. Мушкетеры имели голубой плащ, на котором гордо красовался серебряный крест c геральдической лилией, охваченной пламенем. В то время как одежда, носимая под плащом, изменялась в соответствии с капризами моды, плащ сохранил свой первоначальный вид почти до 1660 г. Мушкетеры несли караульную службу в Лувре как верхом на лошадях, так и пешими. Другая гвардия — гвардейская рота кардинала Ришелье — была одета в красные с белым плащи того же покроя, которые также имели крест.           В Восточной Европе аналогом мушкетёров в то время были русские стрельцы и украинские и русские казаки. Казаки одними из первых воинских формирований в мире были вооружены ружьями (еще в начале XVI века, благодаря их первым атаманам, в частности старосте Черкасскому, Евстафию Дашкевичу, потомку князей Глинских, Рюрика и Чингизхана) и к XVII веку обладали огромным опытом обращения со стрелковым оружием, считаясь одними из лучших воинов в Европе того времени. Так отряд казаков под предводительством атаманов Войска Запорожского Богдана Хмельницкого и Ивана Серко принимал участие в Тридцатилетней Войне и в частности во взятии неприступной на то время крепости Дюнкерк, которая была взята благодаря казакам. Человек, который послужил прототипом главного героя романа Дюма Три мушкетёра (Д'Артаньян) также участвовал в этой битве, т.е. он мог встречаться с казацкими вождями и воевать с ними бок о бок. Ну и на последок,современный слабый пол тоже неравнодушен к этому костюму В Восточной Европе аналогом мушкетёров в то время были русские стрельцы и украинские и русские казаки. Казаки одними из первых воинских формирований в мире были вооружены ружьями (еще в начале XVI века, благодаря их первым атаманам, в частности старосте Черкасскому, Евстафию Дашкевичу, потомку князей Глинских, Рюрика и Чингизхана) и к XVII веку обладали огромным опытом обращения со стрелковым оружием, считаясь одними из лучших воинов в Европе того времени. Так отряд казаков под предводительством атаманов Войска Запорожского Богдана Хмельницкого и Ивана Серко принимал участие в Тридцатилетней Войне и в частности во взятии неприступной на то время крепости Дюнкерк, которая была взята благодаря казакам. Человек, который послужил прототипом главного героя романа Дюма Три мушкетёра (Д'Артаньян) также участвовал в этой битве, т.е. он мог встречаться с казацкими вождями и воевать с ними бок о бок. Ну и на последок,современный слабый пол тоже неравнодушен к этому костюму

|

| Для отправления сообщений необходима Регистрация |

|

|

Похожие темы для: История военного костюма

Похожие темы для: История военного костюма

|

||||

| Тема | Автор | Разделы & Форумы | Ответов | Последнее сообщение |

| Реконструкция костюма викингов! | Odin | Эпоха викингов | 80 | 07.02.2017 18:47 |

| История Фарер | Ulv | Фарерские острова | 10 | 09.05.2006 20:22 |

| Реклама | |

|

|